神を畏み厳かに恭敬の念を体現した桧の御宮、

また日々の神詣になくてはかなわぬ調度の数々。

精魂込めた宮本の神祭具は

いずれも吟味の素材と伝統の造り。

末永くご愛用いただけます。

また日々の神詣になくてはかなわぬ調度の数々。

精魂込めた宮本の神祭具は

いずれも吟味の素材と伝統の造り。

末永くご愛用いただけます。

祀り方

神棚を吊る場所

神棚は一家の中心になる神聖なところですから、清浄で静かな高い場所に設けます。

また、毎日お供えものをしたり拝むのに都合のよい場所であることも大切です。

向きは南向きか東向きがよく、ご仏壇の真上や向かい合わせにならない場所にお吊りください。

御神札(おふだ)の納め方

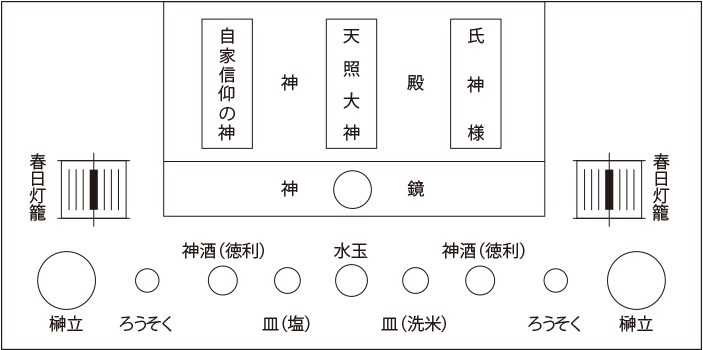

神座には上下がありますから、尊敬の心持ち、信仰の次第によって順位を正してお祀りします。正面中央を最上位とし、次が向かって右、その次が左となります。

普通、三殿造(三ツ扉)の場合、中央に天照皇大神宮、向かって右に氏神様、左にその他の信仰する神社の御神札を納めます。一社造の場合には表面(手前)を上位として、順次後ろに重ねて納めます。

注連縄(しめなわ)と紙垂(しで)

注連縄は、藁や真菰(まこも)を左綯(ひだりない)にしたものに紙垂を付けます。種類によっては、藁なり真菰なりの端(しめの子)をところどころに垂らすものもあります。掛け方は、太いほう(綯い始め)を上位(普通向かって右)に、細いほうを下位(左)にして掛けます。所によってはその反対に掛けることもあります。

注連縄は神聖を保つ標(しるし)の意味で用います。紙垂は奉書紙、美濃紙、半紙などで作り、下げる数は神棚や注連縄の大小によって適宜に定めます。(紙垂の作り方は下記参照)

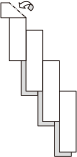

八つ切紙垂(四垂)の作り方

半紙を四つ切にし、その一片を縦に二つ折にする。

さらに縦に四等分に折目をつけ、図のように上下互い違いに三分の二まで切り込む。

折目のある一片を頭(かしら)にして、残りの三片を順に手前に折り返す。

最後に頭を図のように小さく折り曲げておく。

神棚の祀り方

- 神棚の中央に御宮を納め、扉の正面にお鏡をすえて、左右にお榊や燈明具を立ててください。(下図参照)

- お榊、お神酒、塩、米は1日と15日に新しいものをお供えしてください。

- お水は毎日朝一番のお水を差し上げてください。

- 注連縄は向かって右側に太いほうがくるように吊ってください。

神棚の配置図